소청도에 깃든 이야기

소청도 등대

국내두번째로 세워진 '유인 등대'

1908년부터 117년간 서해 지켜와

선진포구, 고래잡이 항로 위해 설치

순례자 찾는 섬

예동마을에 김대건 신부 조형물 우뚝

작년 3차례 걸쳐 순례객 250명 발길

이장 “성지순례 코스 알려지길 바라”

![[섬, 하다] ⑩ 바다를 밝힌 등대, 마음을 비춘 신앙…푸른 섬 '소청도'](https://cdn.incheonilbo.com/news/photo/202511/1308344_636854_2038.jpg)

100년 넘게 바다를 지켜온 등대와 신앙의 발걸음이 이어지는 순례지까지. <섬, 하다>는 시간이 켜켜이 쌓인 소청도에서 기억과 신앙의 발자취를 기록했다.

▲ 117년간 서해를 지켜온 소청도 등대

지난 9월 4일 오전 구름이 잔뜩 낀 하늘 아래 비가 부슬부슬 내렸고, 거센 파도가 절벽에 세차게 부딪쳤다.

멀리서 바라보면 울창한 산림이 검푸르게 보여 '청도(靑島)', 즉 푸른 섬이라 불리는 소청도. 그 섬의 서쪽 끝, 해발 83m 해안 절벽 위에 하얀 등대 하나가 묵묵히 서 있었다.

바로 우리나라에서 두 번째로 세워진 유인 등대, 소청도 등대다.

1908년 1월 1일 일제강점기 당시 첫 불을 밝힌 이 등대는 올해로 117년째 하루도 빠짐없이 서해를 비추고 있다. 바다에서 약 42㎞ 떨어진 거리에서도 불빛이 보일 만큼 밝게 빛난다. 등대 전망대에 올라서니 서해의 푸른 바다가 끝없이 펼쳐졌다. 발 아래로 펼쳐진 바위와 절벽은 마치 거북이 등 위에 올라선 듯한 풍경을 연출했다.

“아버지, 할아버지 때만 해도 나침반 하나만 들고 바다에 나가셨어요. 지금이야 배마다 위성위치확인시스템(GPS) 같은 장비가 있지만 예전에는 이 등대 불빛이 깜깜한 밤바다에서 집으로 돌아올 수 있는 유일한 길잡이자 그야말로 목숨줄이었죠.”

박준복(67) 소청도 이장 겸 지질공원 해설사가 이같이 설명했다.

이곳은 서해 최북단에 위치한 등대이자 중국 산둥반도와 만주 대련 지방으로 향하는 선박들의 핵심 항로에 놓여 있다. 바다 건너편으로는 북한 옹진반도 장산곶이 훤히 보인다.

소청등대가 이 자리에 세워진 것도 이런 지리적 특성과 연관이 있다. 당시 대청도의 선진포구에는 일본 포경선단이 머물렀고, 이들이 산둥반도까지 고래잡이를 다녀오는 항로를 비추기 위해 등대가 설치됐다는 이야기가 전해진다.

소청도 등대는 단순히 항로를 안내하는 역할을 넘어 오랜 세월 주민들의 기억과 삶 속에 깊이 새겨져 있다.

“1960년~1970년대 소청도에는 '금주령'이 있었어요. 술을 담그거나 마시는 게 금지돼 있었죠. 가택 수색도 당하니까 마을 사람들이 사람 손이 닿지 않는 등대 절벽 근처에 술을 숨기곤 했어요. 밤엔 '등대 놀러 간다'고 핑계 대고 올라가서 술을 마셨다고 하더라고요.”

문제는 그 길이 지금처럼 잘 정리된 탐방로가 아니라 '낭길'이라 불린 절벽 길이었다는 점이다.

“거기서 굴러떨어져 목숨을 잃은 어르신들도 있고, 다행히 살아남은 분도 있어요. 그중 한 분은 지금도 소청도에 살고 계세요. 등대는 섬 주민들의 삶이 고스란히 쌓여있는 곳이에요.”

해양수산부에서 추진하는 '이달의 등대' 정책 덕분에 소청도를 찾는 관광객들도 조금씩 늘고 있다. 전국의 등대를 순례하며 마지막 코스로 이곳을 찾는 방문객도 적지 않다.

“관광객들이 등대에서 풍광을 보면 다들 놀라세요. 여기만큼 경치 좋은 곳이 없다고 하거든요.” 박 이장은 미소를 지으며 말했다.

다만 접근성 문제는 여전히 숙제로 남아 있다. 섬에는 버스나 택시 같은 교통수단이 없어 선착장에서 등대까지 7.3㎞를 오로지 도보로 이동해야 한다.

또 등대를 제대로 감상하려면 등대 아래에서 올려다봐야 하는데 그 방향으로 연결되는 탐방로는 아직 조성돼 있지 않다.

“정부나 인천시가 예산을 지원해 주면 등대 아래에서 조망할 수 있는 스카이워크 같은 탐방로도 만들 수 있을 거예요. 그러면 더 많은 관광객이 이 아름다운 풍경을 제대로 즐길 수 있을 겁니다.”

▲ 순례자들 찾는 섬…소청도에 깃든 김대건 신부의 이야기

지난 9월 4일 오전 인천 옹진군 소청도 예동마을 '당산(堂山)' 중턱.

마을과 바다가 한눈에 내려다보이는 언덕 위에 하얀 동상 하나가 우뚝 서 있었다.

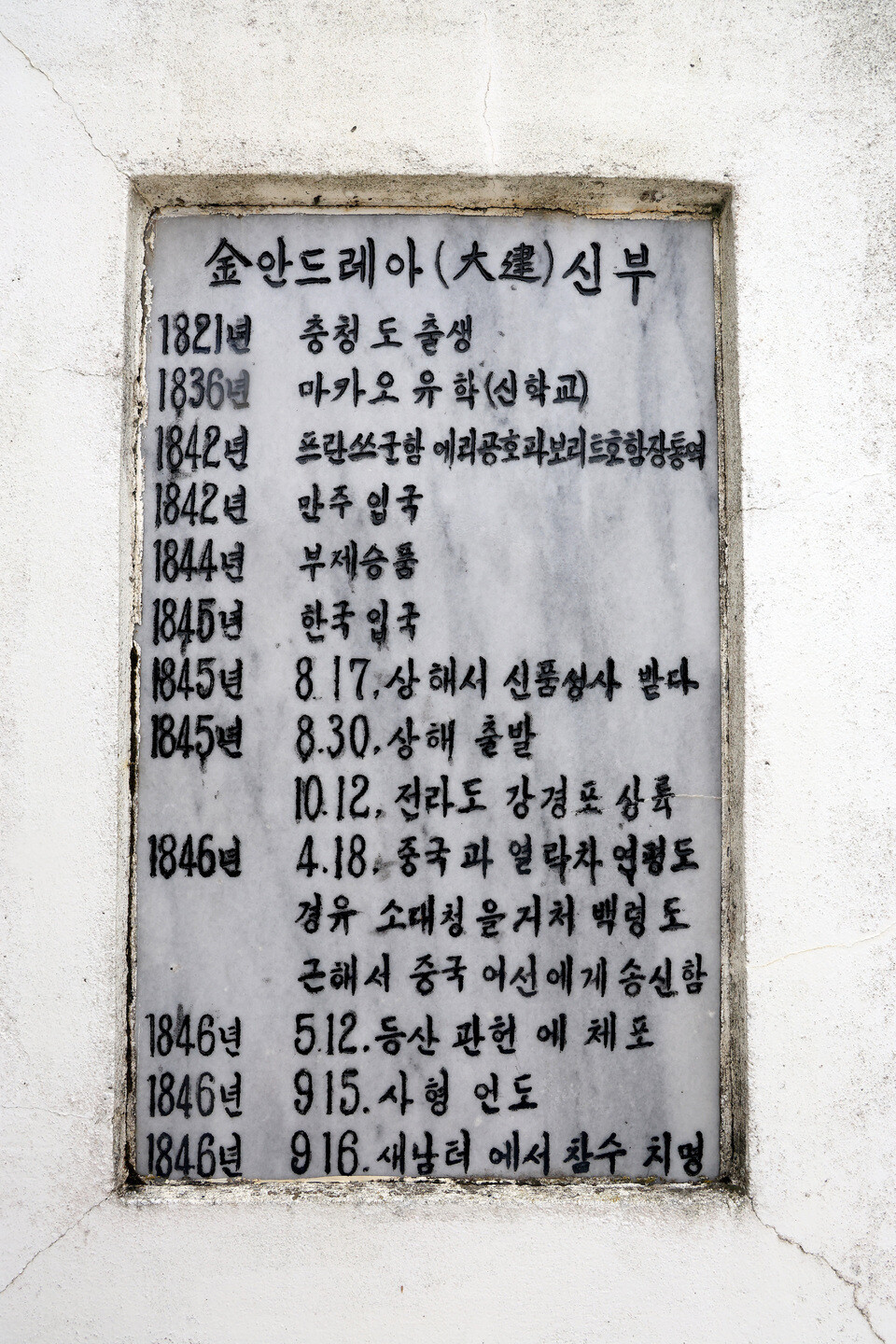

사각형 콘크리트 기단 위에 세워진 이 동상은 한국 최초의 사제, 김대건 안드레아 신부의 생애를 새긴 조형물이다.

“1960년대 초 이 동상이 세워질 당시만 해도 소청도에는 공소(신부가 상주하지 않는 성당)조차 없었어요. 그런데 왜 굳이 이 섬에 세운 걸까요. 백령도도 있고, 대청도도 있는데 말이죠.”

박준복 이장은 동상 앞에서 걸음을 멈추고 이같이 말했다. 그가 주목한 건 동상에 적힌 한 문장이었다.

'1846년 4월 18일 중국과 연락차 연평도 경유, 소대청을 거쳐 백령도 근해서 중국 어선에 송신했다.'

박 이장은 이 문장에서 '거쳐'라는 단어에 주목했다.

“김대건 신부가 소청도에 실제 상륙했는지는 아직 명확히 밝혀지지 않았어요. 하지만 '거쳐'라는 표현이 단순히 해상을 지났다는 뜻이 아니라 직접 발을 디뎠다는 뜻일 수도 있다고 생각해요. 그래서 동상이 이곳에 세워졌다고 봅니다.”

실제로 이 동상은 1960년대 초반 소청도에 공소가 세워지기 몇 해 전부터 이곳에 자리 잡고 있었다. 박 이장은 당시 신자가 거의 없던 외딴 섬에 동상이 먼저 세워졌다는 점에서 소청도가 단순한 경유지가 아닌 역사적 의미를 지닌 장소였다고 해석했다.

이 동상을 세운 이는 미국 출신 천주교 선교사 에드워드 모펫(한국명 부영발, 1922~1985년) 신부다. 1959년 백령공소가 본당으로 승격되며 초대 주임신부로 부임한 그는 이후 소청도와 대청도를 오가며 천주교 전파에 힘썼다.

그 배경에는 박해와 고립 속에서 새로운 길을 찾아야 했던 조선 천주교의 현실이 있다.

1831년 교황 그레고리오 16세는 조선을 중국 베이징 교구에서 분리해 '조선대목구'라는 독립 선교 구역을 설치했다. 당시 조선은 신자 수가 적고 사제가 부족한 선교지였기 때문에 프랑스의 파리외방전교회가 이 지역을 맡아 사목 활동을 하게 됐다.

1836~1837년 사이 프랑스 선교사 샤스탕, 모방, 앵베르 등이 압록강을 넘어 조선에 몰래 입국했지만 1839년 기해박해로 모두 순교했다. 이 사건 이후 조선에서 육로 입국은 사실상 봉쇄됐다.

7년 후인 1846년 제3대 조선대목구장 페레올 신부는 김대건 신부에게 바닷길을 통한 입국 경로 개척을 지시했다.

김 신부는 당시 조기잡이로 유명했던 연평도 일대 어선들을 섭외해 외국 선교사와 연락을 주고받았고, 연평도와 소청도, 백령도까지 나와 입국 통로 확보를 시도했다. 하지만 그해 5월 북한 황해도 순위도에서 관헌에 붙잡히며 계획은 끝내 무산됐다.

이 여정을 기억하기 위해 소청도에는 김대건 신부의 흔적을 기리는 발길이 이어지고 있다. 지난해에만 세 차례에 걸쳐 250명의 순례객이 소청도를 찾았고, 올해도 90여 명이 다녀갔다.

박준복 이장은 “김대건 신부의 이야기가 깃든 소청도가 앞으로 더 많은 사람에게 성지순례 코스로 알려지길 바란다”며 “자연과 역사, 신앙이 어우러진 특별한 공간으로 기억됐으면 좋겠다”고 전했다.

/소청도=이나라 기자 nara@incheonilbo.com