신경숙 소설, 헤어지며 사는 삶 통찰

'배에 실린 것을 강은 알지 못한다'

'봉인된 시간' '작별 곁에서' 3편

몇 년 전이다. 한 후배가 회사를 떠나며 책을 선물했다. 표지가 바랜 손 떼 묻은 책이었다. 소중한 책을 나눈 것은 책에 담긴 감정을 공유하길 바랐기 때문일 거다. 책갈피에 편지 한장이 자리했다. 난 그 편지를 수년간 읽지 못했다. 그 속에 담긴 후배의 고뇌와 실망을 당시는 받아 안기에 어렸다. 그렇게 곁에 있던 후배와 작별했다.

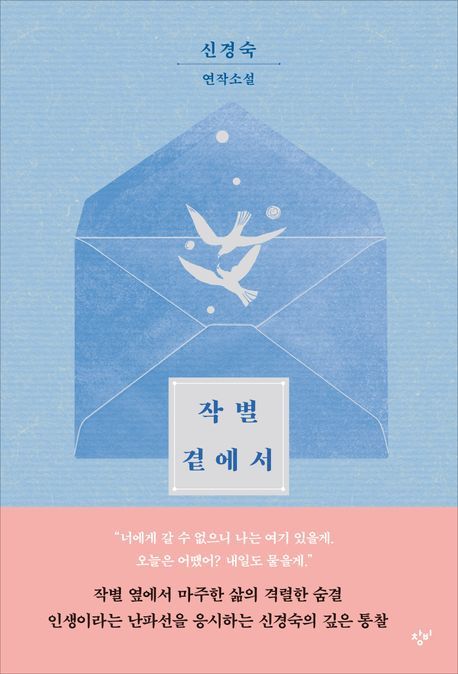

신경숙은 습관같다. 신작이 나오면 무심코 손이 간다. 어긋난 창작의 과오는 여전히 납득할 수 없지만, 신경숙이라는 몸에 밴 관념을 바꿀 마음은 없다. 그렇게 <기차는 7시에 떠나네>는 책장에 두권 있다. 신경숙 신작 <작별 곁에서>가 나왔다. 중편소설 3개를 '작별'이란 공감대로 엮은 연작소설이다. 대부분 신경숙 글은 감정의 기복이 일정하다. 그렇기에 기시감이 늘 따라붙는다. 이 책에 담긴 3개의 소설 또한 어디서 접한 듯하다. 10·26을 다루고, 세월호 참사와 호흡하며 4·3 항쟁의 파고가 소설에 담겨 있다.

'봉인된 시간'은 화자가 1979년 UN 주재 외교관으로 파견된 직업 군인 남편을 따라 3년 계획으로 미국에 갔지만 10·26에 휘말려 불법 체류자로 전락한 후 살기 위해 몸부림치던 삶을 서간 형식으로 풀어쓴 얘기다. 모국어가 부모를 죽였지만 모국어를 놓칠 수 없던 파울 첼란을 언급하며, 불법체류·이방인의 나락 속에 모국어를 놓칠 수 없다.

'배에 실린 것을 강은 알지 못한다'는 한 통의 이메일이 작별의 모티브다. 독일에서 암투병 중인 친구의 작별인사가 담긴 이메일을 받고 무작정 친구를 만나기 위해 길을 떠난다. 만나주지 않는 친구, 수신자의 무응답은 사연의 깊이를 더한다. 친구와 공유한 소중한 시간과 사연의 미련 때문에 아직 친구를 놓을 수 없다. 맞잡은 손을 놓을 수 있을까.

'작별 곁에서'는 '봉인된 시간'과 얽혀 있다. 모국을 잃고 방황하는 '봉인된 시간' 속에 살아가는 그에게 답장을 쓰기 위해 제주의 작업실을 찾은 '나'의 이야기를 담고 있다. 제주의 곳곳에 쌓여간 4·3 항쟁의 아픔이 글 사이에 녹아나며 슬픔을 담담하게 표현한다. 그렇기에 “여기 없는 존재들을 사랑하고 기억하다가 곧 저도 광활한 우주 저편으로 사라”진다.

신경숙은 “너.희.는.그.들.보.다.귀.하.지.않.느.냐”며 위로의 말을 잊지 않지만 “우리 가족은 낯선 땅에서 난파선처럼 흔들렸네”라고 읊는다. 그리고 “촛불이 나를 투명하게 비추는 모양이네, 나를 검열하고 싶지 않으니 이해해주게”라며 가시가 돋친 문장을 통해 끊김 없는 소설 쓰기의 고집을 드러냈다. 신경숙은 작가의 말에서 “구석진 그 자리에서 다시 살아봐야 하는 것이 숨을 받은 자들의 몫이라는 말을 당신에게 하고 싶었는지도”라고 밝힌다.

/이주영 기자 leejy96@incheonilbo.com

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기