예술·사회 관계 선구적 관점 … 전 세계 20여개 언어로 번역

한국 소개 후 두번째 개정판 … 500점 컬러도판·新디자인

한국 소개 후 두번째 개정판 … 500점 컬러도판·新디자인

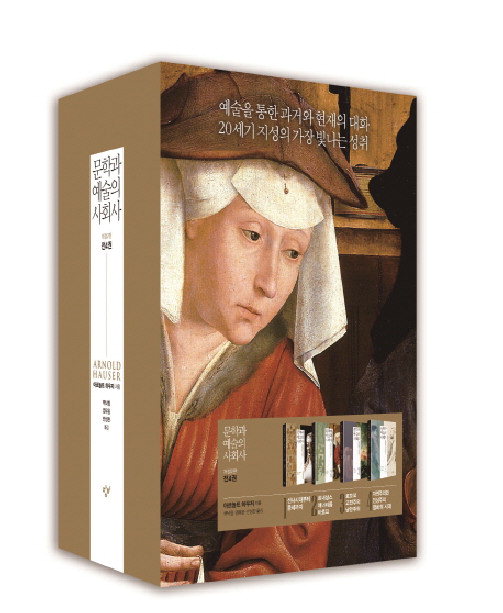

인문교양 필독서로 사랑받은 고전이자 50년을 독자와 함께한 스테디셀러 <문학과 예술의 사회사>(창비·1692쪽, 전4권) 개정2판이 나왔다. <문학과 예술의 사회사>가 한국에 처음 소개된 지 50년 만이다.

이번 개정판은 1999년 개정판에 이은 두번째 개정판이다. 1966년 계간 <창작과비평> 가을호를 통해 책의 마지막 장인 '영화의 시대'가 번역됐고, 이후 1974년 '창비신서' 1번으로 현대편(지금의 제4권에 해당)이 출간되며 한국 지성계에 놀라운 반향을 일으켰다.

이제 막 예술과 사회에 발 디디려 하는 독자들을 위해 이번 개정판에선 500점에 달하는 컬러도판과 새로운 디자인을 채택했다.

헝가리 태생으로 20세기를 빛낸 지성, 아르놀트 하우저는 책에서 선사시대부터 오늘날 대중영화의 시대까지, 인간과 사회와 예술의 관계를 역동적으로 풀어낸다.

예술이 시대와 사회관계 속에 빚어진 산물이라는 '예술사회학'의 관점을 선구적으로 펼친 이 책은 1951년 영문판으로 첫선을 보인 이래 지금까지 20여개 언어로 번역되며 '새로운 예술사'로서 전세계 지식인들의 필독서로 자리 잡았다.

독일어를 제1언어로 삼아 글을 쓴 저자 아르놀트 하우저(1892~1978)는 생애 대부분을 이국에서 보낸 디아스포라 지식인이다.

부다페스트에서 공부하던 20대 초반, 그는 죄르지 루카치, 카를 만하임, 벨라 발라스 등과 어울리며 헝가리 혁명정부 문화기관에서 잠시 일하기도 했다. 그러다 반혁명이 일어나자 고국을 떠나 이탈리아로, 베를린으로, 다시 나치를 피해 빈으로 옮겨 다녔다. 같이 예술사를 공부하던 아내가 빈의 대학에 들어가고, 남편 하우저는 영화사에 취직해 생계를 꾸린다.

1938년 히틀러가 오스트리아를 접수하며 빈에 더 머물 수 없게 되자 친구 만하임의 권유로 런던에 건너갔다. 그리고 '예술사회학'에 묶일 만한 글을 수집해달라는 청탁을 받아 작업에 착수한다. 평일에는 오후 6까지 영화사에서 일한 뒤 밤늦은 시간을 쪼개 작업하며, 휴일에는 대영박물관 도서실에 틀어박혀 타자기를 두드리는 생활을 10년간 이어갔다.

예술사회학 선집은 끝내 미완으로 남았지만, 그 지난한 여정은 하우저 자신의 언어로 내놓은 책 <문학과 예술의 사회사>로 결실을 맺는다.

도서실에 눌러앉은 그를 미술평론가이자 출판인이던 허버트 리드가 눈여겨보고 출간 제안을 한 것이다. 그렇게 해서 1951년 영어판(Social History of Art)이 세상에 나왔고, 그 성공에 힘입어 하우저 본래의 언어로 독일어판(Sozialgeschichte der Kunst und Literatur)이 1953년 뮌헨에서 출간됐다.

한국에 소개된 건 10여년이 지난 1966년, 계간 <창작과비평>이 창간된 그해 가을호 잡지를 통해서다.

잡지를 만들고 책을 공동 번역한 백낙청 서울대 명예교수는 "그다지 신속한 소개랄 수는 없지만, 당시 사정으로는 결코 느린 편도 아니었다"고 술회한다(개정1판 서문).

반응은 뜨거웠다. 읽을거리가 귀하던 시절, 맑스주의 유물사관이 녹아 있지만 아슬아슬하게 검열의 문턱을 통과할 수 있었고, 선사시대부터 20세기까지 꿰뚫는 압도적인 지식으로 교양의 빈틈을 메우기에도 적절했다.

1974년 창비신서 1번으로 <문학과 예술의 사회사> '현대편'이 출간된 것은 이례적이면서도 자연스러운 일이었다. 당시 신서 목록에는 황석영의 <객지>(3번), 리영희의 <전환시대의 논리>(4번), <신동엽 전집>(10번) 등 국내 지식인의 굵직한 저작이 자리하고 있었음에도 번역서를, 그것도 목록의 맨 앞에 놓은 사실은 이 책이 한국 독자들 사이에서 어떤 위상을 갖고 있었는지 잘 말해준다.

서구 학계의 중심과 거리를 둔 동구권 좌파지식인의 책이 4·19와 5·16, 군부독재를 겪은 한국에서 '실천지성' '참여지식인'의 필독서 역할을 한 것이다.

<문학과 예술의 사회사>는 흔히 맑스주의 관점에서 쓰인 선구적인 예술사, 혹은 예술사회학의 시초로 불린다. 하우저는 예술을 신비의 영역에 몰아넣는 대신, 그것을 전문가의 '일'로, 또 사회적으로 생산되고 소비되는 경제활동의 일환으로 적극 해명하려고 했다. 이때 예술과 사회의 관계를 탐사하는 데 요긴한 세가지 키워드를 꼽을 수 있다.

첫번째는 예술형식이다.

고대인의 동굴벽화, 영웅들의 서사시, 귀족여성의 연애소설, 중세 패널화, 셰익스피어 대중연극, 시민계급의 공개연주회, 네덜란드 실내화, 계몽시대 시민극, 멜로드라마, 오늘날 대중영화에 이르기까지 문학·미술·음악·연극·영화 장르에서 우리가 아는 예술형식이 어떻게 등장했으며 어떤 식으로 분화·전개해갔는지를 살펴볼 수 있다. 개개의 사회가 그 사회의 요구에 최적화된 예술형식을 고안해내고야 마는 과정을 추적하는 것도 흥미롭다.

두번째는 예술가다.

선사시대의 마술사, 중세의 장인, 르네상스와 낭만주의의 천재, 19세기 보헤미안 등 시대와 함께 변모해온 예술가상은 '예술가의 정신적 실존이란 동서고금을 막론하고 언제나 위험에 처하기 마련'이라는 저자의 통찰에 근거를 대준다. 사회적 요구와 예외적 욕망 사이에서 줄타기를 해온 예술 주체의 갈등을 입체적으로 조명하는 것이다.

일례로 17세기 네덜란드의 시민문화는 궁정에 속박돼 있던 예술가들에게 더 많은 자유를 허락했지만, 렘브란트라는 비상한 화가가 부르주아의 고전 취향에서 벗어나는 순간 가차없이 그를 시장에서 버렸다. <야간순찰>에서 말년의 자화상에 이르는 렘브란트 작품들은 부르주아 고객을 만족시키기를 포기한 듯한 그의 실험을 보여준다.

세번째는 수요자 혹은 관객이다.

흔히 예술사에서 걸작(예술작품)과 천재(예술가)에 가리기 쉬운 수요자의 비중을 거의 대등한 수준으로 끌어올린 것이 이 책의 주요한 특징 중 하나다. 작품을 주문하고 향유하며 예술 생산에 개입하는 것이 한때 귀족이나 성직자 같은 특권계층의 전유물이었다면, 근대 이후 그 저변은 시민계급으로, 20세기 이후 대중으로 점차 확산됐다.

영화를 통해 새로운 대중의 탄생을 실시간으로 목격한 하우저는, 진정한 '예술 민주화'로 나아가기 위해서는 다수 대중의 현재 시야에 맞춰 예술을 제약하기보다 대중의 시야 자체를 될 수 있는 한 넓히도록 해야 함을 역설한다.

반성완·백낙청·염무웅 옮김, 각 권 1만8000원

/김진국 기자 freebird@incheonilbo.com

저작권자 © 인천일보-수도권 지역신문 열독률 1위, 무단전재 및 재배포 금지

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글쓰기

계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해

댓글을 남기실 수 있습니다.

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기