인천 남동구 만수동 개발제한구역(그린벨트)에 사는 김신혜(75)씨는 양계장으로 생계를 이어간다. "늙어서 농사도 짓지 못하는데 땅값은 안 오르고 세금에 허덕이는 신세"다. 원래 장수동에 살았지만 개발에 밀려났다.

김씨는 "상수도도 안 들어와서 옆 식당에서 물을 길어다 쓰거나 사서 먹는다"며 "그린벨트에서 사는 처지가 다 이렇다. 풀어주지 않을 거라면 사람이 살 수 있게 해줘야 한다"고 말했다.

그린벨트는 도시 경계를 따라 지정돼 있다. 도입 취지 중 하나가 '도시 연담화 방지'이기 때문이다. 연담화는 도시가 팽창해 주변 중소도시와 달라붙는 현상을 뜻한다.

인천 그린벨트가 남동구와 계양구에 쏠려 있는 현상도 이런 이유다. 남동구와 계양구 그린벨트는 서울시·경기도 경계 지점에 위치한다.

도시 사이의 지리적 경계, 그리고 지방자치단체 관심에서 멀어져 있는 행정적 경계. 그린벨트로 묶인 경계에도 사람은 산다. 9일 인천시 자료를 보면 올 4월 기준 6개 구 71.81㎢ 면적 그린벨트에 764가구 1606명이 살고 있다. 인천 행정구역 면적에서 그린벨트가 차지하는 비율은 21.65%지만, 그린벨트 거주자는 전체 인구의 0.05%에 불과하다.

경계와 소수, 이 같은 그린벨트의 특성은 소외와 배제로 이어진다. 그린벨트 주민들은 그들의 삶터를 '1970년대에서 멈춰버린 마을'이라 부른다.

계양구 계양1동에 사는 오인미(53)씨는 "인구수가 적어 무시당한다는 생각이 들 때가 많다"며 "여기도 같은 광역시인데 혜택도 없이 그린벨트로 묶여서 제한만 하고 있다"고 말했다.

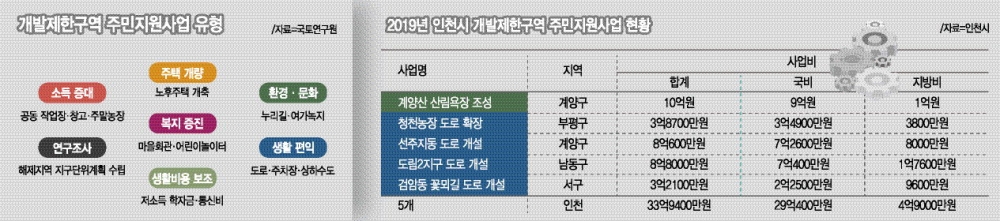

2000년 시행된 개발제한구역 지정 및 관리에 관한 특별조치법에는 '주민지원사업'이란 항목이 담겼다. 그린벨트 주민 삶의 질 향상에 도움을 주기 위한 지원책이다. 하지만 주민지원사업이 본래 취지를 제대로 살리고 있어 보이진 않는다. ▶관련기사 19면

사업 대부분은 도로 개설 공사에 쏠려 있다. 국토교통부 자료를 보면 전국에서 지난 2001년부터 2017년까지 총 3071건 주민지원사업에 1조191억원이 투입됐다. 생활 편익 사업이 2583건(84.1%), 7932억원으로 가장 비중이 높다. 이어 환경·문화 294건(9.6%), 복지 증진 96건(3.1%), 소득 증대 58건(1.9%) 순이다. 생활 편익 세부 사업을 보면 '도로 개설' 비중이 전체 2583건 중 1284건(50%)이다.

'2021년 수도권 개발제한구역 관리계획'은 "주민들이 피부로 느낄 수 있는 소득증대사업 발굴, 주민 수요를 반영한 사업 개발 등 다양한 사업 유형을 개발할 필요성이 대두"된다고 진단했다.

/이순민·이창욱 기자 smlee@incheonilbo.com

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기