분주한 서울 도심을 유유히 빠져나온 한강, 행주산성을 지나서 갈대 풍성한 장항습지를 끼고돌며 김포, 파주에서 임진강을 만나자 그 폭을 넓힌다. 서해에서 밀려온 바닷물은 교동도, 석모도, 강화도 사이 물길에서 한강물과 힘을 겨루다 서로 뒤엉켜 밀려왔다 밀려가길 반복한다.

진달래 분홍빛이 강화도 고려산에 번져갈 즈음, 한강 들머리에 반가운 손님이 찾아든다. 남해에선 봄 도다리 쑥국이 유명하다지만, 하구 갈대밭을 찾아 몰려드는 웅어 역시 서해의 명물이다.

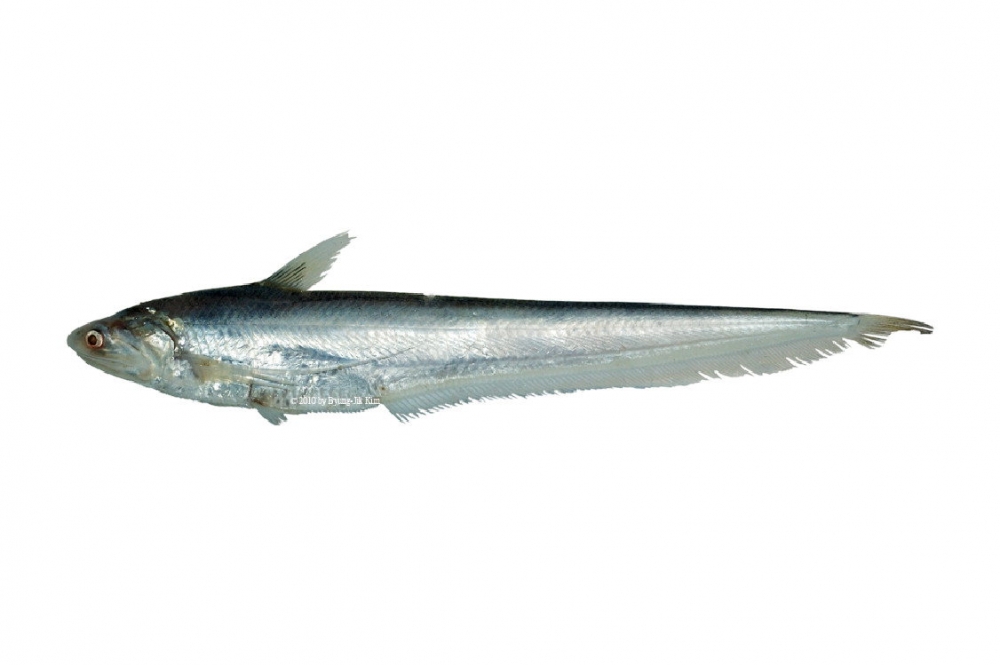

웅어(Coilia nasus 코일리아 나수스)는 청어목 멸치과에 속하는 길이 30~40cm 정도의 바닷물고기로, 연안 가까이에서 살다가 봄이 되면 강에 오른다. 다소 뭉툭한 주둥이와 큼지막한 눈이 멸치와 비슷하나 위턱 끝이 매우 길다. 납작한 몸통은 뒤로 갈수록 점점 가늘어지는 게 뾰족하게 잘 빠진 칼과 같다. 등지느러미는 작고, 가슴지느러미 줄기는 실처럼 길게 늘어난 데다, 뒷지느러미는 꼬리 아래쪽 대부분에 걸쳐 있다 작은 꼬리지느러미로 이어진다. 은빛 반짝이는 비늘이 온 몸을 덮고 있지만, 잘도 떨어진다. 배는 은백색 광택이 나며, 등쪽으로 갈수록 황록색을 띠다가 청회색이 진해진다.

1469년 하연(河演)이 편찬한 경상도속찬지리지(慶尙道續撰地理誌)에서 웅어에 대한 우리나라 최초 기록을 찾을 수 있는데, 김해 부남포의 어량(魚梁, 물고기 잡는 도구)에서 갈대 위(葦)자에 물고기 어(魚)자, '위어'(葦魚)가 잡혔다고 기록되어 있다. 알을 낳기 위해 바닷물과 민물이 섞이는 기수역 갈대밭에 모여들기 때문에 붙여진 이름으로 풀이된다. 지역에 따라서 우여, 웅에, 차나리, 깨나리 등 서로 다른 이름으로 불린다.

웅어에 대한 우리 선조들의 기록은 많지만, 그 중에서도 행호관어도(杏湖觀漁圖)가 유명하다. 조선 후기의 문인이자 화가인 겸재 정선이 한강 주변 풍경을 그려내고 사천 이병연이 시를 더한 '경교명승첩(京郊名勝帖)'에 실린 서른 세 폭 중의 하나이다. 행호는 지금의 고양 주변을 흐르는 한강이다. 행주산성 부근을 흐르는 한강이 마치 호수와 같아서다. 겸재는 덕양산 아래 한강에 떠 있는 열 네 척의 웅어잡이 배를 화폭에 그려 넣고, 사천은 초여름에는 역시 웅어회(夏初葦魚膾)라는 시구를 더했다. 당시 행주에는 '위어소'(葦漁所)까지 설치해 임금님 수라상에 올릴 웅어를 잡았다 하니, 맛도 맛이지만 그 양이 많기도 했나 보다.

강은 가장자리로 갈수록 점차 얕아진다. 행호관어도의 모래톱은 그 옛날 자연스러운 굴곡진 한강의 모습을 그대로 보여준다. 가장자리에는 습지가 발달하고, 그 습지에는 갈대밭이 늘어서 있었을 터. 수심이 낮은 갈대밭 사이사이는 천적을 피해 알을 낳기에도, 부화한 새끼가 잠시 머물기에도 딱 좋은 곳이다. 서해에서 들물을 타고 한강에 펼쳐진 갈대밭에 찾아 온 웅어, 그 한강에서 태어난 새끼들은 날물에 실려 섬섬 사이 수로를 지나 바다로 내려간다.

과거 웅어의 주요 산지는 임진강과 한강, 금강, 영산강, 그리고 낙동강으로 우리나라 서해와 남해로 흐르는 여러 강에서 볼 수 있었다. 바다로 이어지는 길목에 하구둑이 세워지고 모래톱과 갈대밭이 사라지자, 강을 찾는 웅어도 줄고 있다. 봄이 오면 본능에 따라 강을 찾지만 변해가는 풍광에 적잖이 당황할 웅어가 그려진다.

이번 주말에는 소래포구 구석진 곳 빛바랜 바구니에 누워 있는 웅어의 속마음을 헤아려 보는 건 어떨까. 한강에 위어소를 다시 세울 정도는 아니더라도 우리 아이들 어른이 되어서도 봄이면 갈대고기 웅어를 떠올릴 수 있기를 바란다.

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기