|

||

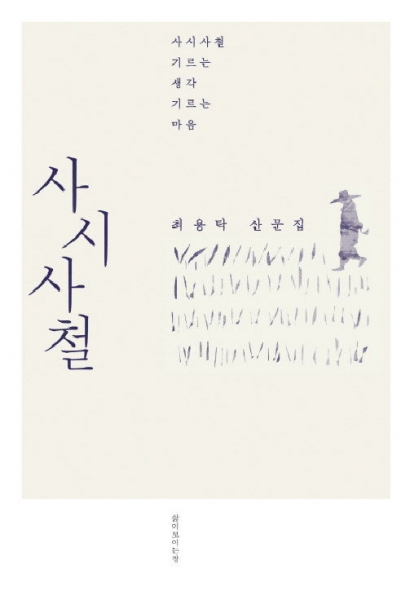

소설집 <미궁의 눈>과 장편소설 <즐거운 읍내> 등을 통해 이 시대 민중 서사를 날카로운 시각과 깊이로 보여준 소설가 최용탁이 첫 산문집 <사시사철>(도서출판 삶이보이는창)을 펴냈다.

이 산문집은 농사꾼이기도 한 작가가 느끼는 농촌의 현실과 주변 이웃, 그리고 삶과 자연에 대한 이야기 등이 솔직하고 담백하게 담겨 있다. 한국 사회와 농촌 현실을 대하는 작가의 시선은 더없이 날카롭고 뜨겁다. 하지만 그 뜨거움을 있는 그대로 표출하기 보다는 깊은 사유와 주변을 널리 헤아릴 줄 아는 따뜻함으로 보여주고 있다.

봄과 여름, 가을에는 농사를 짓고 과수원을 관리한다. 참깨를 털고 고추를 따고 복숭아를 수확한다. 낙엽을 쓸고 감자를 캔다. 그러다 농사일이 뜸해지는 겨울이 되면 혼자만의 공간으로 들어가 밤새 책을 읽고 글을 쓴다.

농사일을 할 때에도, 사색에 잠겨 있을 때에도 있는 그대로를 글로 옮겨 적었다. 글이라는 '가장 큰 무기'를 지닌 작가니까. 막걸리 한 되에 인생이 담기고 콩과 고추, 참깨 농사를 지으며 인생을 배웠다. 주변 이웃들과 어울리며 소통의 가능성을 깨닫고 작금의 현실에 대해 날카로운 독설을 내뿜는다. 도시와는 한 발짝 거리를 둔 <사시사철>의 글들은 느리지만 진중하게 흐르며 이 시대와 민중의 삶을 관통한다.

<사시사철>에 담긴 64편의 이야기들은 짧지만 결코 가볍지 않은 내용을 담고 있다. 한미 FTA, 농촌의 어려운 현실, 사라져가는 삶의 풍경들에 이르기까지. 농사꾼이기도 한 작가는 허황된 이야기 대신 지금 이 땅에서 우리가 잊어선 안 되는 것들을 오랫동안, 똑바로 응시하고 있다. 갈수록 자본화되고 도시에 집중되고 있는 한국 사회, 요즘 같은 때에 농촌에서 농사일을 한다는 것은 쉽지 않은 일일 것이다.

"원두막에 앉아 있자니 아내가 쟁반을 받쳐 들고 올라온다. 낮부터 술이냐고 지청구 한마디를 할 만한데 저나 내나 요즘 속이 제 속이 아닌 것을 알다 보니 별말 없이 내려놓고 간다. 첫 잔을 그득 따라 단숨에 비우자 막혔던 것이 내려가는 듯 온몸이 다 시원하다. 쌉싸래한 취나물 향기를 음미하며 다시 한 잔을 따르니 취기는 기분 좋게 퍼져나가는데 마음은 무거워진다."

사정을 잘 들여다보면 해가 채 지기 전에 술을 먹는 작가의 심정을 헤아릴 수 있다. 기후 상황에 따라 흉작 피해를 입기도 하고, 설령 수확한다 해도 1년 내내 밤낮 없이 정성껏 기른 자식 같은 결과물들이 제값을 받지 못하는 일도 생긴다. 희로애락, 즐거운 일과 슬픈 일 그리고 극복해야 할 일들이 반복되고 순환하면서 삶은 흐르고 또 흐른다.

한편으로 <사시사철>의 이야기들은 오래된 풍경과 삶을 추억하는 개인의 기록이다. 월악산과 남한강 사이에서 어린 시절을 보낸 작가는 고향이 충주댐 수몰 지구가 되면서 한동안 고향을 떠나 있었다.

젊은 날을 떠돌다가 서른 넘어 충주로 돌아와 농사지으며 글을 쓰는 작가는 현재와 과거를 오가며 마음속에 있던 오래된 고향 풍경들과 작금의 풍경들을 모두 소환해낸다. 그 속에는 우리네 민중의 소중한 기록들이 담겨 있다. 개인의 기록이 곧 민중의 기록이라고 하지 않던가. <사시사철>은 그렇게 다양한 모습의 삶으로 이루어진 역사의 일부분을 들려주는 기록인 셈이다.

/조혁신기자 chohs@itimes.co.kr

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기